别考虑价格战会停下来,因为车企总能想到更多办法。

“橡胶件的采购价格要继续下探,已经开始和我们聊了”,2025年1月,有汽车零部件供应商从业员工,给到了我们新的汽车趋势性变化信息。这并不难理解,因为2024年年末,汽车企业和供应商谈判,尝试采购价格继续下探10%一度霸榜,且后续进一步发酵出了,汽车零部件供应商生存现状艰难,以及不同车企的回款账期不同,让部分供应商不得不改变发展模式,来求生存等周边热门话题。

而汽车橡胶件这种底层供应,相当于是盖楼时的水泥、钢筋之类的必备材料。而且,在之前燃油车鼎盛的时代里,其实不乏有车企对橡胶件进行过操作,而因为一系列结果的发生,也让很多人明白了,悬挂生锈、底盘生锈、汽车异响等专业术语究竟是什么意思。

至于接下来你我会遇到什么。好消息是,禁止内卷式竞争的发展方向已经落地,很多车企已经调整了2025年的竞争思路,比如不卷低价、比如向高端卷。好消息还包括,这场谈判里,尽管车企是甲方,但乙方和丙方的供应商,也未必会退让。就比如在汽车轮胎方面,车企通常会尝试以10%-20%的采购价下探目标进行沟通,但最终往往只能达到2-3%。轮胎供应商如今更多的答复是,实在不行就终止合作吧。

伸向橡胶件和底盘减配的手,并不稀奇

“去年后半年,发来的一些新车,漆面跟之前看着有点不一样”,对老百姓来说,这种变化几不可查,但梁胜却能一眼发现。他已经在汽车销售行业从业了近20年,在西南地区的业务做的有声有色。

漆面看着不一样,其实是高级感有所下降,如果从技术角度解释,要么是内部的云母片数量减少,要么是更换了相对更低规格的油漆品种。

总之,他本来以为这会是车企生产过程中可能工艺切换带来的变化。但,因为自己经营的是综合类汽车超市,有不同品牌的车型可以进行对比。这种变化,却逐渐成为了很多汽车企业所默认的新规则。即,从个案现象,变成了越来越普遍的现象。

“合资车、国产车里,都有这么干的”,梁胜给了这样的短期结论。车价降的这么狠,车企和一级经销商(4S店)想把库存尽快的搞出去,保证自己的现金流健康度,所以给到二网的车价也是越来越低。

这中间,自然是要挤出水分的。当然,伤筋动骨的减配现在是不太有人敢做的,车企更多是考虑如何精简自己的企业机构,把大钱抠出来。而对新车产品的策略则回到了15年前的,蚊子腿也是肉,积少成多之下,把钱挤出来。

燃油车时代也一样,当年的逻辑是为了赚钱,现在的逻辑是为了省钱。2010年时,中国车市是一个神车集中崛起的场地,很多家用车的年销量都超过了20万辆。在梁胜的经历中,售价十多万的轿车,却连发动机隔音棉都没有配备,车主如果自己选装,要花几百元。

而对于汽车企业来说,100元左右的成本,乘以20万辆的基数,这显然并不算什么小数目。

而,橡胶件也是相同的逻辑。技术逻辑上,这会影响到车辆过弯的操控舒适度,影响到过减速带时的车内舒适度,且如果长期来看,这也会让部分组件的老化速度加快。

但,因为衬套、阻尼件等橡胶件基本全部属于易损件,它的老化,也一定程度上属于不好界定的模糊地带。只能等待市场的验证,与橡胶件有相同逻辑的,还包括底盘生锈等,不好被普通消费者所察觉。

好消息是,底盘减配,也许卷不了多久

也因此,验证汽车零部件中橡胶件的品质变化,其实是不容易的。

但好在于,底盘如今也处于新的迭代周期,现有的汽车底盘技术模式还能持续多久,需要打个问号。而它的持续时间,也将决定,车企从底盘和橡胶件上扣成本,性价比如何。

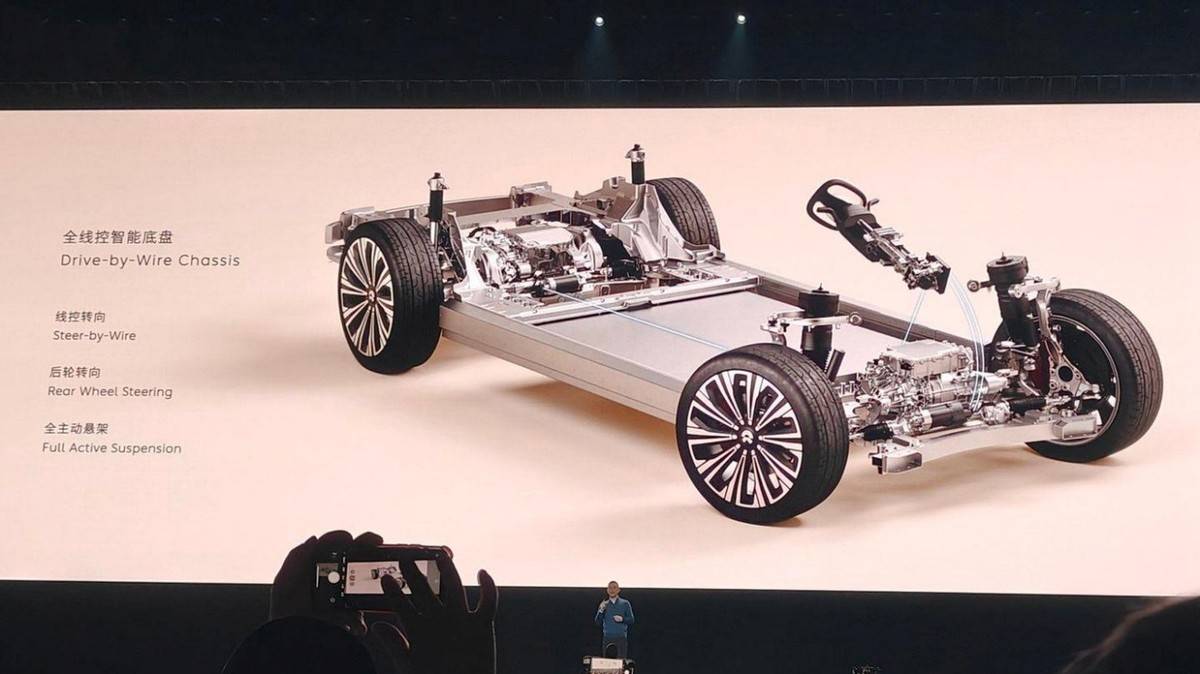

在2025年,关于汽车底盘与橡胶件相关的话题,大概率会发生转向。因为,智能底盘会爆发式的增长,几家头部企业之间其实在技术研发上咬得很紧。

正如之前争抢首发激光雷达、争抢首发英伟达最新芯片、高通最新座舱芯片那样,智能底盘的竞争格局也是一样,而且,少数企业身上已经出现了要换路的趋势。

所谓新的底盘,就是新的智能底盘。各家的大体出招逻辑,也已经基本明确。

蔚来已经掏出了中国第一个量产许可的线控转向技术,能带来的利好是,改变之前汽车转向的半径,能让一台大尺寸的车型,拥有紧凑级或者中级车的转弯半径。以此,形成浅层卖点,而深层卖点则会是,打通了底层之后。可以在智能驾驶技术上做更多的特点更新,跟上现在的内卷。

各家的智能底盘身上,基本都会出现更新。

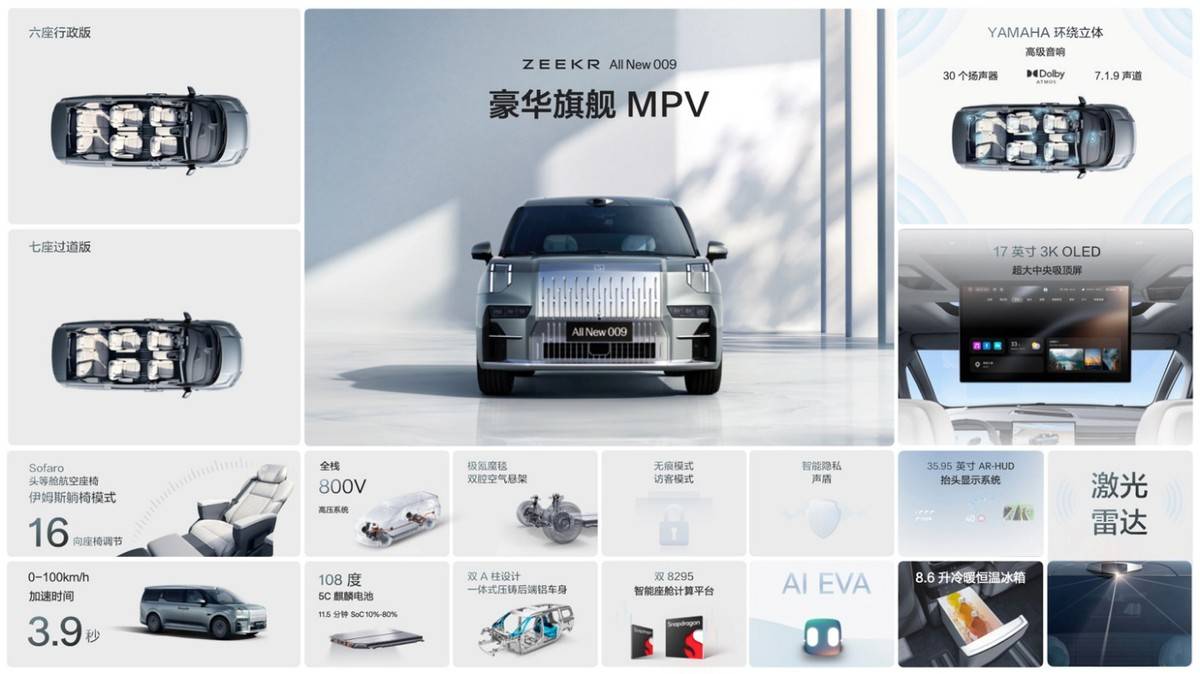

比如目前,极氪在2025年推出的几款新车上,分别用上了魔毯双腔空气悬架,因为融入了更多智能的能力,尤其是2025年可以被视作AI深度装备在汽车上的元年。它在年内会发布的那台最重磅车型,号称杭州湾库里南的大尺寸SUV,除了会大概率是用2.0T发动机的电混技术,以区别主流同价位车型都用1.5T之外。

底盘悬挂的技术,肯定会继续更新,比如车辆的自动驾驶感知硬件识别了路况后,能带来更特色的主动调节功能等,这是一定会发生的。而且,这其实并不特别新鲜,因为比亚迪在云辇系列悬挂上,已经发布了这样的能力,且得到的消费者反馈也是不错。

再比如,宁德时代在2024年年底已经公布了磐石智能底盘,会和阿维塔之间进行组合。这个智能平台底盘的最大特点是,进一步脱离传统汽车的布置与结构等,尽可能的提升新能源车型的安全性。比如发布会上的金句叫,重新定义120km/h时速的新能源汽车安全。

这一类的案例还会有很多,比如越来越多的智能新能源车上开始出现坦克掉头,可以跳舞,蟹行灯功能。已知的包括比亚迪、智己,另外,雷军也在官方渠道宣传过小米旗下会跳的车等等。

先不去讨论这其中能给行业带来多大的改变,毕竟坦克掉头这种功能应用在轿车上,显然意义不大。但从汽车质量和品质的角度上看,这会一定程度上改变发展轨迹。

因为,随着冰箱彩电大沙发等,已经随着理想和鸿蒙智行的崛起,逐渐的被吉利、比亚迪、长安、零跑、奇瑞们学会。也随着智能驾驶,尤其是城区NOA、端到端等,逐渐从头部新势力们,卷到了广汽丰田、上汽奥迪、一汽-奥迪、奔驰们的身上。

目前掌握在车企手里的独家武器,实际上,正是落在了智能底盘身上。而且,除了上述的几家之外,华为鸿蒙智行如果能凭借自己手里的新发力,形成销量上的爆点,还会再添一把火。

以问界M8为例,目前已经公布的信息包括,它会首引入华为途灵智能化底盘系统,同时配备空气悬架与CDC可变阻尼减振器,这并不稀奇,也业内也并不领先。但因为有着华为ADS乾崑智驾,它有着自研自产的激光雷达,有着自研的算法。所以,有着相对业内更好的路面感知系统,而感知到的信息,则可以根据路况实时调节车身姿态,提升车辆的稳定性和舒适性。

可以预见的是,余承东会在问界M8的发布会上说,这套底盘的效果遥遥领先。

所以,更重要的战略位置,也将决定,对于绝大多数带有科技身份的汽车企业来说。发布相应的底盘技术,不容有失,而这种逻辑,也将意味着扣成本的空间实际有限。

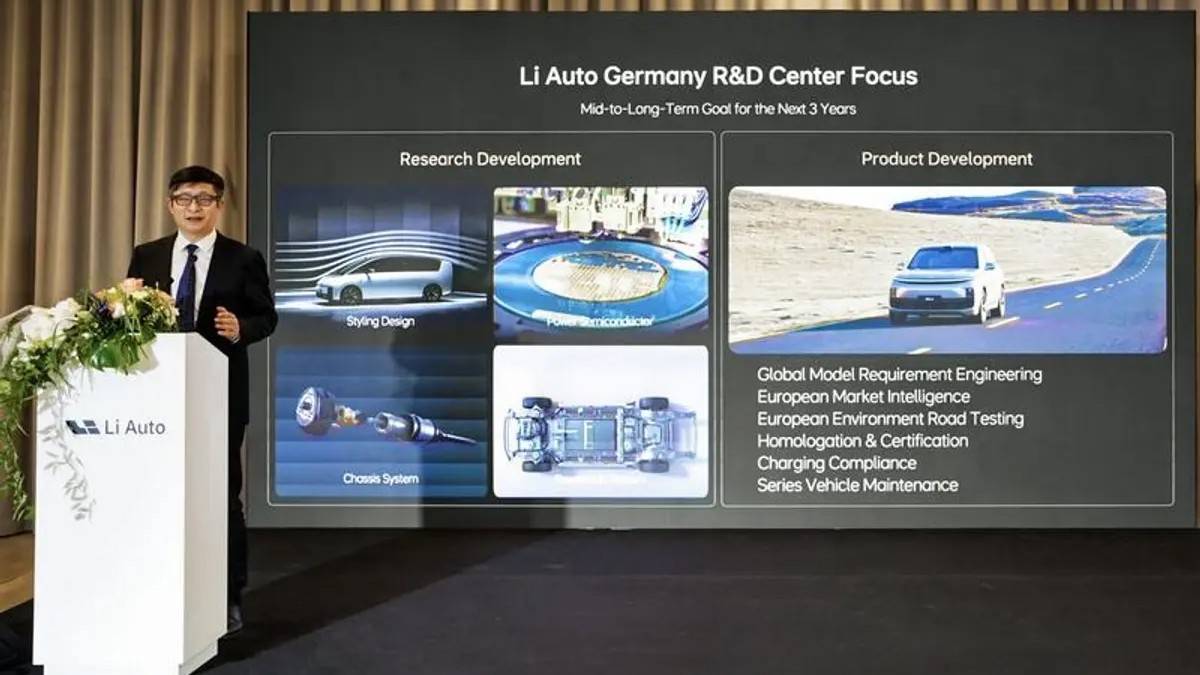

至于说换道,从理想汽车身上能够看到一定的新逻辑。

实际上就在春节假期之前,理想汽车不声不响的发布了一则新闻稿。核心内容是,其德国研发中心正式开业,涉及的研发对象包括,前瞻造型设计、功率半导体、智能底盘和电力驱动四大领域的下一代技术研究。

虽然,很多车企在自研发力,但德国这片土壤上还是有着相应的技术优势,且优势很大。

下一代功率半导体的研发优势,如今掌握在以英飞凌和博世为首的企业手中,线控底盘领域也是如此。德国的博世、大陆、采埃孚都在榜单中站在高位。

而至于为何选择德国,其实也并非是与巨头们共同研发,而是去学习巨头们的研发思路,方法论,以及最重要的一点,收集人才。

而另外,在2025年,还会有国产电磁悬挂等新技术陆续落地,比如京西磁流。

写在最后:

所以,凡事有利有弊。可预见的2025年里,会有车企继续对现有车型的成本进行打磨,对橡胶件动手是大概率事件。而对于底盘的用料、材质等,已经是业内少数车企的基操。去搜索一下电动车,底盘生锈,案例并不少。再有,小鹏靠着MONA M03、小鹏P7+这些车型,真正的通过传统汽车硬件素质的下降,把价格打了下来。并且销量数字上证明了,这对于现在的消费者有不错的市场空间。

这类思路会不会长久,我们认为其存在时间有限。因为,随着下一轮的智能底盘等技术更新,在夺得未来市场生存权面前,远比取得销量数字的上涨,更有价值。